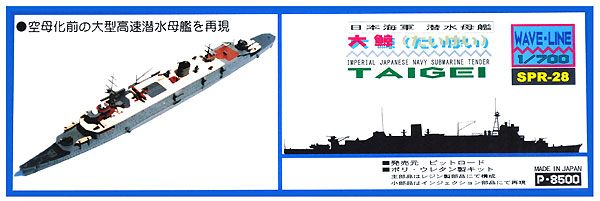

「日本海軍 潜水母艦 大鯨 レジン (ピットロード SPRシリーズ No.SPR-028 )」です●太平洋戦争時における帝国海軍の潜水母艦「大鯨」を1/700スケールで再現したレジン製組立キット ●潜水艦隊の洋上基地として高い補給能力と、潜水艦隊旗艦としての能力を併せ持った潜水母艦「大鯨」を再現、帝国海軍としては珍しい中央船楼型の船体構造を持ち、その任務性から艤装類が少ないシンプルな姿をで再現した内容となっています ●潜水母艦「大鯨」は、1941年12月に航空母艦への改装工事が開始されており、竣工時から1941年12月までの潜水母艦としての状態が再現されています ・ 航空母艦に改装された「大鯨」は、「龍鳳」と改名されていますので、航空母艦「龍鳳」の元の姿を再現した内容となります 【 「日本海軍 潜水母艦 大鯨」のキット内容について 】●帝国海軍の潜水母艦「大鯨」を再現したレジン製組立キットです ●型の制約の少ないレジン製パーツを中心として、艤装類を再現したプラパーツ、そして付属のプラ板と真鍮線を使用して作製するマルチマテリアルキットで、船体部分は一体成型ながら組み立ての難易度は高く、上級者を対象とした内容となっています ●船体と艦橋、煙突、マストのクロスツリー、クレーンなどはレジン製パーツ、艤装類は付属しているピットロード社製「WW2 日本海軍艦船装備セット 2」(ランナー2枚)と、「WW2 日本海軍艦船装備セット 5」(ランナー1枚)を使用します ●艦橋部分のフラット、船体の舷側部のスポンソンなどは付属のプラ板、メインマスト、後檣は、付属している真鍮線を切り出して作製します ・ 説明書には各パーツの図面が記載されています ●喫水線から上の船体部分が再現された洋上モデルです ●潜水母艦「大鯨」の船体は、レジン成型の特性を活かし「船体上部」「平らな船底部」「上甲板部」がそれぞれ一体成型されたパーツで再現されています ・ 艦橋、煙突、艦尾の傾斜部分、艤装類は船体とは別パーツとなります ・ 船体側面にはバルジが一体成型され、舷窓などがモールドでで再現されています ・ 船体上部の張り出し部は個別にパーツ化されています ・ 船体側面のスポンソンは、1.0mm厚と0.5mm厚のプラ板を切り出して作製します ・ 上甲板には、エレベーター、航空機軌条の他、アンカーチェーン、ボラードなどのディテールがモールドで再現されています ●甲板上の構築物となる「高角砲部」「艦橋部」「煙突部」「マスト部」などを個別にブロック化して構成、それぞれを取り付けて完成させます 潜水母艦「大鯨」の艦上の構造物は下記のようなパーツで構成されています ●艦橋 ・ 艦橋は、構造物とフラット部とが折り重なった5層で構成され、トップの「4.5m測距儀」は別パーツ化されていますです ・ 各フラットは0.5mm厚のプラ板を説明書に記載された寸法に切り出して作製します ・ 艦橋窓は窓枠部分を凸モールドで再現 ・ 「1.5m測距儀」の台座部分は、2mm径のプラ棒をカットして作製します ・ 艦橋に装備される「4.5m測距儀」(×1)、「1.5m測距儀」(×2)、「90cm探照灯」(×2)、「13mm4連装機銃」(×2)などが別パーツ化されています ●煙突 ・ ダミーとなる煙突は一体成型で再現されています ・ 煙突上部は雨水カバーや開口部のない凹んだ状態となっています ●メインマスト ・ メインマストは三脚檣型で、トップは単檣の構造を再現 ・ 三脚檣部分は1mm径、0.7mm径、0.5mm径の真鍮線、単檣部分は0.5mm径の真鍮線で作製、中央のクロスツリー部分のみがパーツ化されています ●後檣 ・ 後檣は単檣型で、0.7mm径と0.5mm径の真鍮線で作製します ●クレーン ・ 前後のクレーンは、アームの部分がレジン製パーツで、支柱部分は0.7mm径の真鍮線で作製します ●カタパルト 「呉2号5型射出機」 ×1 ・ カタパルトは左右分割のパーツで再現されています ●高角砲 「40口径 89式 12.7cm連装高角砲 (A1型)」 ×2 ・ 高角砲は砲架と連装で一体成型された砲身との2パーツで構成 ・ 高角砲のブルワークはレジン製パーツとなります ●対空機銃 「40mm連装機銃」(25mm連装機銃で代用しています) ×2 ・ 機銃は、銃架と連装で一体成型された銃身で構成 ●対空機銃 「13mm4連装機銃」 ×2 ・ 機銃は、一体成型で再現されています ●内火艇、カッター及びボートダビッド ・ 12m内火艇 ×3 ・ 12m内火ランチ×1 ・ 9m内火ランチ ×1 ・ 9mカッター ×2 ・ 7mカッター ×1 ●その他の艤装を再現したパーツとして ・ 主錨、副錨 ・ 110cm探照灯 ・ 菊花紋章 などがセットされています 【 「日本海軍 潜水母艦 大鯨」のパッケージ内容 】・ 日本海軍潜水母艦大鯨 ×1 ・ 真鍮線 ×3本 (0.5mm径 ×1本、0.7mm径 ×1本、1.0mm径 ×1本) ・ プラ板 ×3枚 (0.3mm厚 ×1枚、0.5mm厚 ×1枚、1.0mm厚 ×1枚) ・ 2.0mm径プラ棒 ×1本  【 「潜水母艦 大鯨」について 】●1922年のワシントン軍縮条約では戦艦などの主力艦、そして1930年のロンドン軍縮条約によりその他の補助艦艇も保有制限の枠が定められました ●従来から仮想敵国であるアメリカ、イギリスよりも海軍力に劣る我が帝国海軍は、この保有制限の枠内において海軍力を整備、その数的劣勢をカバーするために個艦の能力の引き上げに躍起になります ●しかし、各艦の能力を引き上げることには限度があり、保有制限の枠外となる艦艇を建造し、有事の際には改装により戦闘艦艇へと変更するという手段が採られました ●ただし、このような改装による戦闘艦艇への転用は、基本構造が大切となる戦艦、巡洋艦、駆逐艦には適さず、航空母艦への転用が最も適していました ●この方法によって建造されたのが、潜水母艦「大鯨」と高速給油艦「剣埼」「高崎」の3艦です ●高速給油艦「剣埼」「高崎」は、同型艦だったのに対して、潜水母艦「大鯨」は若干大型で、鋼板の接合は全て溶接式となり、機関も大型艦艇としては初めてディーゼルエンジンが搭載されました ●しかし、このような先進技術を採り入れた「大鯨」は、当時の日本の技術力の未熟さから故障が多発するという結果となってしまいます ・ 「大鯨」の機関はディーゼルエンジンのため装備している煙突はダミーで、航空母艦として必要な「格納庫」「エレベーター」を当初より装備していました ●潜水母艦「大鯨」は、1934年3月に一旦竣工、しかしこの竣工は形だけのものであり、不調のエンジンを中心に改善工事が引き続いて行われました ●更には洋上航海中に溶接部分に亀裂が生じてしまい、1936年1月には再び工事が行われ、事実上の竣工は1938年9月にズレ込み、ようやく第1潜水艦隊旗艦として連合艦隊に編入されています ●その後は、南方や北方などにおいて潜水艦隊と共に活動、1941年4月には第2潜水艦隊の旗艦へと移動し、南方のクェゼリン環礁に進出します ●ところが、アメリカとの開戦が必至と見た帝国海軍は潜水母艦「大鯨」を内地へと帰還させ、太平洋戦争が開戦した直後の1941年12月から航空母艦への改装工事が開始されました ●この改装工事は機関の変更などで手間取り、1942年11月に完了、その名も「龍鳳」へと改められました ●航空母艦「龍鳳」は、南方への航空機の輸送任務などで活躍、1944年6月のマリアナ沖海戦には空母機動部隊の一員として参加しています ●航空母艦「龍鳳」は、過酷な太平洋戦争を生き抜き、終戦時には残存、戦後に解体されてその生涯を閉じたのでした

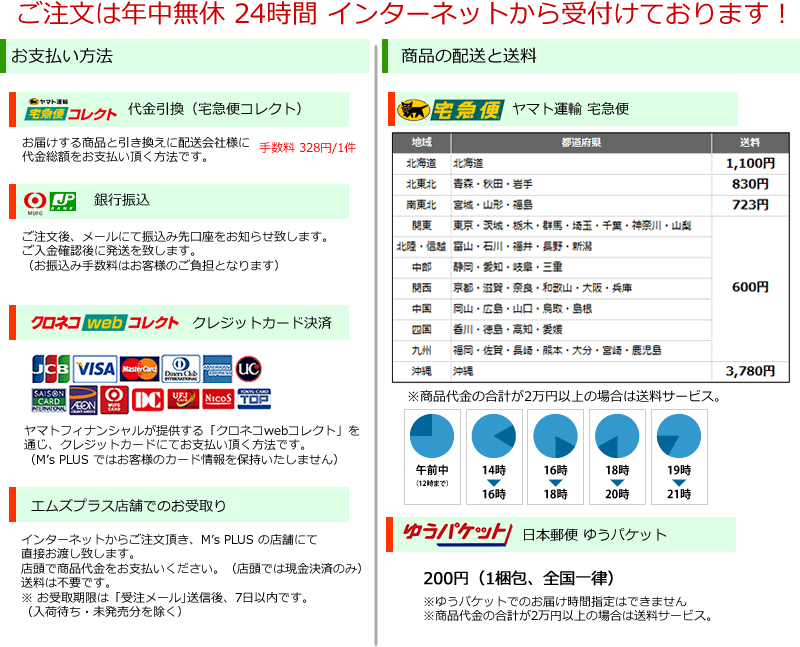

通販のご利用方法の詳しくは、コチラより「ご利用ガイド」 関連商品

|

|

|||