ドイツ 4号戦車 J型 (プラモデル)トランペッター 1/16 AFVシリーズ No.00921 スケール:1/16

|

||||||||||||||||

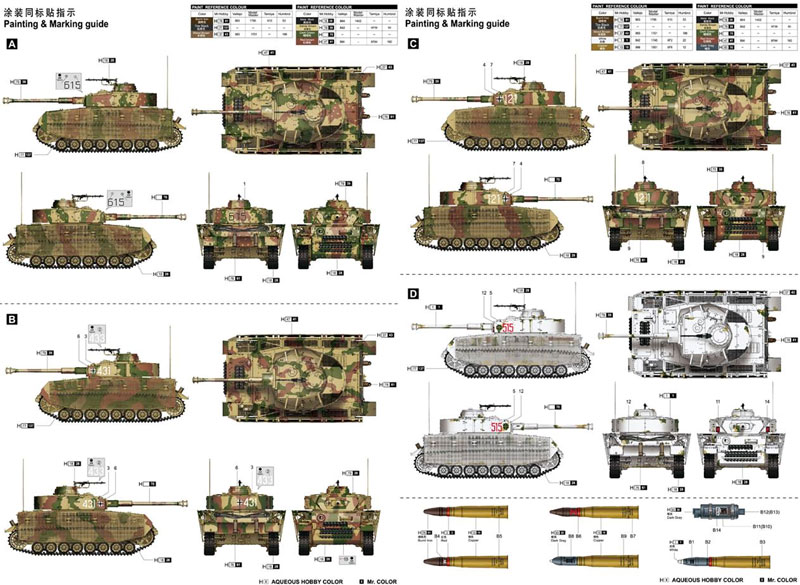

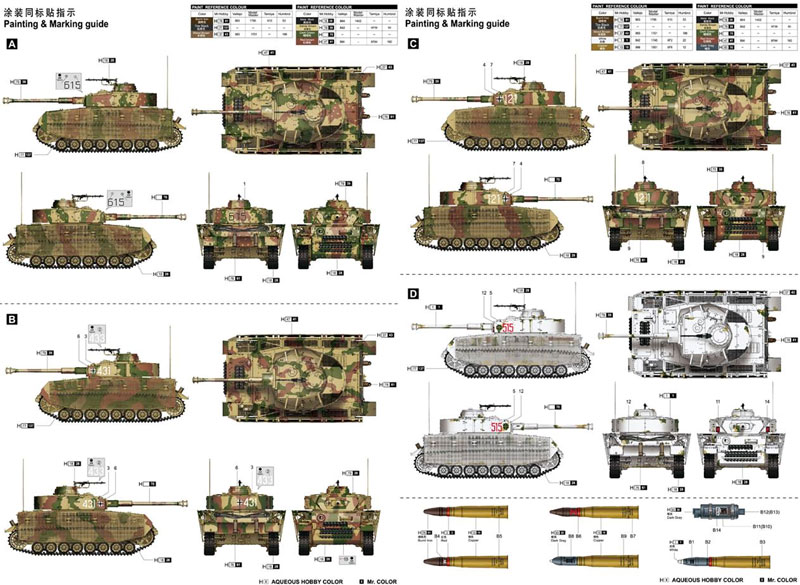

「ドイツ 4号戦車 J型 プラモデル (トランペッター 1/16 AFVシリーズ No.00921 )」です●第2次世界大戦時におけるドイツ軍の中戦車「4号戦車J型」を1/16スケールで再現したプラスチックモデル組立キット ●「4号戦車」シリーズの最終型として省力化を図った「4号戦車J型」を再現、面構成の車体に金網状のシュルツェン「トーマシールド」を身にまとい、大戦末期を飾ったドイツ軍主力戦車のシルエットを再現した内容となっています ●トランペッター社製「ドイツ 4号戦車 H型」をベースに、「4号戦車J型」を再現するために、マズルブレーキ、砲塔上部、車体下部、シュルツェンなどを新規パーツへと変更したバリエーションキットです ●本キットで再現している「4号戦車J型」は ・ マズルブレーキはエラの部分が円状となったタイプ ・ 砲塔前面のクラッペを廃止 ・ 砲塔上部のベンチレーターを大型化 ・ Sマイン発射機を装備 ・ 車長ハッチの開閉はスライド式 ・ 砲塔シュルツェンの内部に巻き込み防止用のメッシュ付き ・ 車体前部の牽引ホールドは側面板から伸びた牽引フックに変更 ・ ブレーキ点検ハッチの通気口は廃止、把手付き ・ 戦闘室前面パネルにはフック付き ・ 排気管は縦型 ・ 大型の牽引装置を装備 ・ 上部転輪は片側3組 ・ 誘導輪は鋳造タイプ ・ 車体シュルツェンは金網を使った「トーマシールド」を装備 という、「4号戦車J型」の「最後期型」(時期的には1944年12月以降の生産車両)を再現しています 【 「ドイツ 4号戦車 J型」のキット内容について 】●ドイツ軍の中戦車「4号戦車H型」を再現したプラスチックモデル組立キットです ●細やかな構造とシュルツェンなどを装備した、ドイツ戦車の中でも最も多くの情報量を持つ「4号戦車J型」のフォルムとディテールを、ビッグスケールならではの高い解像度で再現した内容となっています ●キットを構成するパーツ数は2000点以上になり、AFVモデルとしては極めて多いパーツ数となっていますが、1/35スケールではディテールアップの際にオーバースケール気味となっていた車外装備品の固定具を一体成型のパーツという最小パーツ数で再現、また複雑な構造のシュルツェン架も一体成型のパーツで再現しており、パーツの細分化を抑えています ●また、「4号戦車J型」では最も製作の難易度が高い「トーマシールド」などは、エッチングパーツとプラパーツとを組み上げた状態のパーツをセット、組立難易度を低くする工夫がなされています ●もっとも、足周りを中心にパーツ数は多く、基本工作としての作業量も多いため、上級者がじっくりと時間を掛けて取り組むようなキット内容となっています ●エンジン、トランスミッション、最終減速器などの動力伝達装置をはじめ、主砲の砲尾、砲弾の弾薬架、無線機、各座席、視察装置など細部に渡り「4号戦車J型」の内部構造も再現、狭い車内に多くの装備が詰まった様子と、武装強化により最小限のスペースしか確保できていない状態を模型として把握、そして楽しむことができます ●「4号戦車J型」は、「砲塔」「車体上部」「前面パネル」「後部パネル」「車体下部」、左右の「フェンダー」の6ブロックで構成しています 【 砲 塔 】 ●面構成の「4号戦車」の砲塔形状を再現、天板部のボルト穴や各装甲板の接合部などをモールドで再現しています ●「48口径 75mm戦車砲 KwK40」の砲身は、プラパーツと金属製砲身の2種をセット、選択して使用することができます ・ プラパーツの砲身は左右に分割したパーツ構成 ・ 「マズルブレーキ」は、前後方向に3分割したパーツ構成となっており、内部中央部の仕切り板をパーツ化し、内部構造も再現しています ・ 「防盾」は、装甲スリーブも含めて4パーツで構成 ・ 「防盾」の「同軸機銃口」は貫通した状態で開口、付属の「MG34機関銃」を差し込んで「同軸機銃」を再現します ・ 「防盾」は、完成後も上下に可動させることができます ●砲塔の基本構造は、上部、底部、前部のパネル3パーツにて構成 ・ 「側面ハッチ」上部の「雨樋」は一体成型のパーツで再現 ・ 「側面ハッチ」は別パーツ化、開閉状態を選択することができます ・ 「ゲベックカステン」はバスタブ状に一体成型となった下部パーツに天板と「蓋」を取り付けて作製します ・ 「ベンチレーター」は3層で再現、内部の「ファン」や上部の「アンテナマウント」を別パーツ化して再現しています ・ 「Sマイン発射機」は2パーツで再現、「蓋」は別パーツ化しています ・ 砲塔は車体上にのせて置くようになっており、固定用のツメなどはありません ●車長キューポラは、3層のパーツで構成、視察部の「装甲カバー」は別パーツ化しています ・ 「車長ハッチ」は別パーツ化しており、開閉状態を選択できます ・ 視察装置の「防弾ガラス」はクリアパーツで再現 ・ キューポラ内側の「パッド」は個別にパーツ化、支柱も含めて一体成型のパーツで再現しています ・ キューポラ下部の「装甲リング」も一体成型のパーツで再現、車長用の「指針」はエッチングパーツで再現しています ・ 「対空機銃架」と装備する「MG34機関銃」が付属、機関銃は車載型と通常型とを選択できます ●砲塔シュルツェンは、各パネルごとに分割したパーツ構成となっています ・ 側面ハッチ部の「シュルツェン」は、開いた状態を再現するための1枚ずつに分割したパーツと、閉じた状態を再現するための2枚が一体成型となっているパーツの2種をセット、開閉状態を選択して使用します ・ 「シュルツェン架」は個別に1本ずつパーツ化、台座を含めた一体成型のパーツで再現しています ●砲塔内部を再現、以下のパーツで構成しています ・ 砲塔バスケット ・ 砲尾 ・ 照準器 ・ 防危板 ・ 薬莢受け ・ 即応弾薬架 ・ 機銃 ・ ベンチレーター ・ 各座席 ・ 砲塔旋回装置 ・ 砲手用の方位盤 など 【 前部パネル 】 ●車体前部パネルは一体成型のパーツで再現 ・ 「ブレーキ点検ハッチ」は別パーツ化しており、開閉状態を選択することができます ・ 「予備履帯固定具」は個別にパーツ化 【 車体上部 】 ●面で構成した車体上部形状とレイアウトを再現、天板部のボルト穴や溶接跡をモールドで再現しています ●車体上部は、一体成型の本体部分に前面パネル、後部パネルを取り付けて作製します ・ 「操縦手ハッチ」「無線手ハッチ」、そして「エンジン点検ハッチ」は別パーツ化しており、開閉状態を選択することができます ・ 操縦手の「視察装置」は2パーツで再現、「装甲バイザー」は任意の位置で固定することができます ・ 操縦手の「視察装置」の「防弾ガラス」の内側はクリアパーツで再現しています ・ 「前方機銃マウント」は、「ボールマウント」と「装甲カバー」の2パーツで構成 ・ 「前方機銃」は、内側から「MG34機関銃」を差し込んで作製します ・ 後部の「吸気グリル」は3パーツで構成、「吸気口カバー」は4枚が連なった状態で1パーツで再現しています ・ 後部に装着する「牽引ワイヤー」は、アイの部分がプラパーツ、ワイヤー本体は付属の銅製ワイヤーを使用します ●車体シュルツェン「トーマシールド」は、金網部分を再現したエッチングパーツと、フレーム部分と固定具の一部を再現したプラパーツとを組み上げた状態のパーツが付属しています ・ 「トーマシールド」の一部の固定具は別パーツ化しています ・ 「シュルツェン架」はフレームとステーとで構成 ・ ステーは各1パーツで再現、車体へと接着し、これにフレームを取り付けます 【 フェンダー 】 ●ドット状の滑り止めパターンを記した「4号戦車」のフェンダーを再現、内側の構造も再現しています ●「フェンダー」は、フェンダー本体と後部の「マッドフラップ」の2パーツで構成 ・ 「フェンダー」前部内側のディテールはモールドで再現しています ・ 「マッドフラップ」の「固定バネ」を再現するための金属製スプリングが付属しています ・ 「フェンダー」側面の「シュルツェン」の固定具は「フェンダー」に一体成型化、跳ね上げ部分は別パーツ化しています ・ 「ボッシュライト」は前後に分割したパーツで再現、固定フレームはエッチングパーツで再現しています ●車載工具類は、固定具が付いていない状態でパーツ化しています ・ 「固定具」は、固定用の「蝶ネジ」を含めてそれぞれ一体成型のパーツで再現、蝶ネジの穴を開口しています ・ 「固定クランプ」はエッチングパーツで再現しており、3パーツで構成 ●フェンダー上部に設置する金網のパーツ(×各3)が付属しています ・ 金網部分を再現したエッチングパーツと、フレーム部分を再現したプラパーツとを組み上げた状態となっています 【 後部パネル 】 ●後部パネルは、平面状となったパネル本体にフレームを取り付けて作製します ・ 「誘導輪基部」は6パーツで構成 ・ 「大型牽引装置」は5パーツで再現しています ・ 「排気管」は、左右に分割したパーツで再現、内部構造を再現したパーツを挟んで接着することにより作製します ・ 車体上部と車体下部とを接続するプレートは一体成型のパーツで再現、固定ボルトをモールドで再現しています 【 車体下部 】 ●車体下部は、バスタブ式に一体成型となったパーツで再現、これに前部パネル及び後部パネルを取り付けて作製します ・ 「転輪」は、ホイール部分、ゴムの部分、ハブキャップとに分割しており、ゴムの部分もプラパーツです ・ 「ボギー式サスペンション」は、1ユニットが8パーツ、転輪を含めると22パーツで構成しています(全8ユニット) ・ 「起動輪」「誘導輪」は前後に分割したパーツで再現 ・ 「ダンパー」は各4パーツで再現 【 履 帯 】 ●履帯は、接地部分にハの字状の滑り止めパターンが付いた、「4号戦車」用の「後期履帯」を再現しています ・ 履帯は、1枚ずつに分割した連結可動式履帯となっています ・ 履帯は、「履帯ピン」の部分が貫通した状態で開口しており、これに「履帯ピン」のパーツを差し込んで繋いで作製します 【 車体内部 】 ●車体内部を再現しており、以下のパーツで構成しています ・ 最終減速器 ・ トランスミッション ・ トランスミッション通気管 ・ クラッチ板 ・ メーターパネル(メーターを再現するデカールが付属) ・ 操行レバー ・ ペダル類 ・ 操縦席 ・ 変速レバー ・ 前方機銃マウント ・ 無線機(ステーはエッチングパーツ) ・ 無線手席 ・ 変圧器 ・ 戦闘室床面 ・ バッテリー ・ ドライブシャフト ・ 砲弾弾薬架 ・ 隔壁 ・ スポンソンのラック(エッチングパーツ) ・ 砲弾(×77 底部はエッチングパーツ) ・ エンジン ・ 燃料タンク ・ ラジエター ・ エンジン冷却装置 など ●車長キューポラの視察装置、視察口の防弾ガラスなどを再現したクリアパーツが付属 ●車載工具の固定クランプ、砲弾の底部、スポンソンのラック、無線機のフレームなどを再現するエッチングパーツが付属しています 【 「4号戦車J型」の塗装とマーキング 】 ●「4号戦車J型」のマーキングとして、ドイツ軍仕様となる4種類の塗装例がカラー塗装図に記載されており、国籍マーク、車体番号、砲弾の弾種表示、消火器のマークなどを再現したデカールが付属しています ●「ドイツ 4号戦車 J型」の完成時のサイズ ・ 全長 : 438mm ・ 全幅 : 207mm ●パーツ数:2000点以上 【 「ドイツ 4号戦車 J型」のパッケージ内容 】・ 4号戦車J型(最後期型) ×1 ・ 金属砲身 ×1 ・ エッチングシート ×7 ・ 金属製スプリング ×4 ・ 銅製ワイヤー ×1 ・ トーマシールドパーツ ×6 ・ 車体上部メッシュパーツ ×6 ・ デカールシート ×2 ・ 組立て説明書 ×1 ・ カラー塗装図 ×1 ●2015年 一部新金型 【 「4号戦車J型」について 】●「4号戦車」は、元々火力支援用の戦車として開発と生産が行われていましたが、車格の大きさから、火力の増大に付いて行けなくなった「3号戦車」の代わりとして大戦中期からドイツ軍の主力戦車として運用が行われました ●しかし、「4号戦車」の基本設計は戦前のものであり、被弾経始が考えられていない砲塔及び車体形状、トランスミッション用の車体前部の点検パネルやブレーキ点検ハッチなど防御上の弱点を持っていました ●「4号戦車」の「G型」から「H型」では車体前面の装甲厚が増加されるなどの改良が施されましたが、抜本的な解決とはならず、この問題点は終始「4号戦車」に付いて回ることとなります ●一方、独ソ戦が開始された時点でドイツ軍は「T-34」などのソ連軍の新鋭戦車に遭遇、作戦の妙と、諸兵連合により緒戦の勝利を収めましたが、性能的には劣勢であることは明らかであり、従来の「1号戦車」~「4号戦車」とは異なる新設計の戦車の開発を開始します ●それによって誕生したのが「5号戦車 パンター」で、従来のドイツ戦車と違って、傾斜した装甲を持ち、「88mm高射砲」に匹敵する主砲の装甲貫通能力と優れた機動性により、重戦車並みのポテンシャルを持ちながら中戦車以上の機動力を持つ、極めて優秀な戦車でした ●この「パンター」は、初陣の「クルスク戦」では機械的トラブルを抱えて故障が続発しましたが、その後、改良が行なわれ続け、序々に信頼性の高い戦車となり、ドイツ戦車部隊の中心的存在となって行きます ●それに伴い、中戦車の生産を「パンター」に1本化する案が「ヒトラー」より提示、しかし、当時の装甲兵監「グデーリアン」将軍は、1本化して増産体制となるまでの空白の期間が開くことと、生産コストなどの点から「4号戦車」の必要性を訴えたために、「4号戦車」はそのまま継続して生産が行われました ・ 「パンター」の生産コストは「4号戦車」の2倍、重戦車「タイガー1」に至っては3倍程度だったとも言われます ●「4号戦車」シリーズは、「H型」においてその最終進化形となり、性能も限界にまで成長しました ●1944年6月から生産が始まった「4号戦車J型」は、実質的に「4号戦車H型」の簡易生産型と言うべきタイプで、砲塔の動力旋回装置を廃止、それに伴って補助エンジンも廃止となり、空いたスペースには燃料タンクを増設しています ●また、「4号戦車J型」では、徐々に各部の省力化が顕著となり、「初期型」から「最後期型」にかけてその姿を大きく変化しました ●「4号戦車J型」の「最後期型」は、1944年の12月頃から生産されたタイプで、主に以下のような特徴を持っていました ・ 車長ハッチが従来の跳ね上げ式からスライド開閉式へと変更 ・ 砲塔側面ハッチの視察口が廃止 ・ 牽引フックが車体側面板と一体成型されたタイプとなる ・ 車体前部のブレーキ用の吸気口カバーが廃止され、把手が付く ・ 車体後部に大型の牽引装置が付けられる ・ 車体のシュルツェンは金網状の「トーマシールド」となる ●金網状シュルツェン「トーマシールド」は、資材欠乏の当時のドイツを象徴するものとも見られますが、成型炸薬弾に対しての防御力は変わらず、東部戦線用の幅広の履帯「オストケッテン」を装着した場合には、その下部の装着位置の変更のみによって対処できるという優れたものでした ●「4号戦車J型」の「最後期型」は、アルデンヌ戦から実戦に参加、各戦線でのドイツ戦車部隊の主力として活躍しましたが、物量で迫る連合軍を相手に苦戦を強いられ、奮戦虚しくドイツの敗北と運命を共にしたのでした

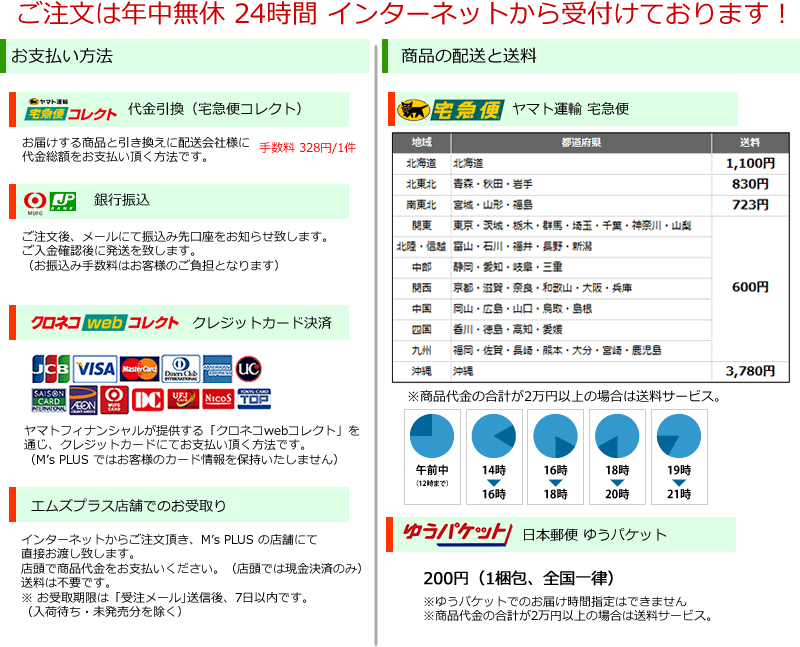

通販のご利用方法の詳しくは、コチラより「ご利用ガイド」 関連商品

|

|

|||||||||||||||