ドイツ 4号戦車 H型 (プラモデル)トランペッター 1/16 AFVシリーズ No.00920 スケール:1/16

|

||||||||||||||||

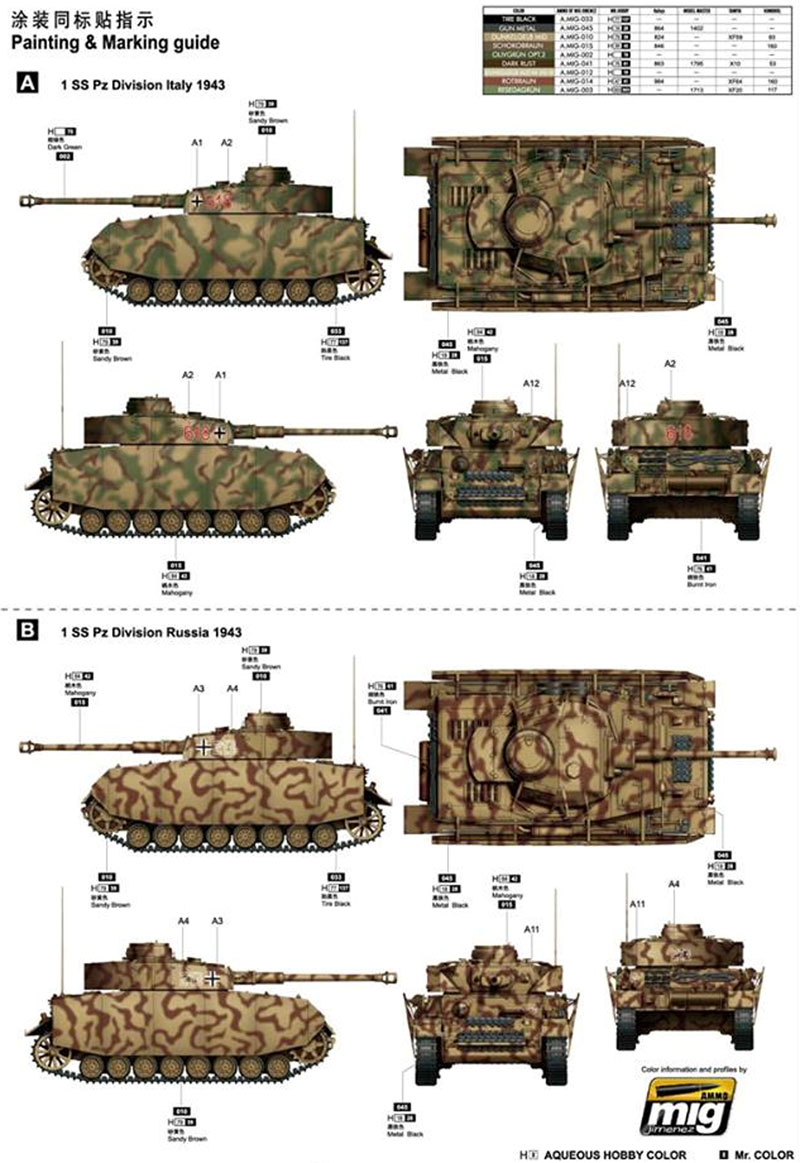

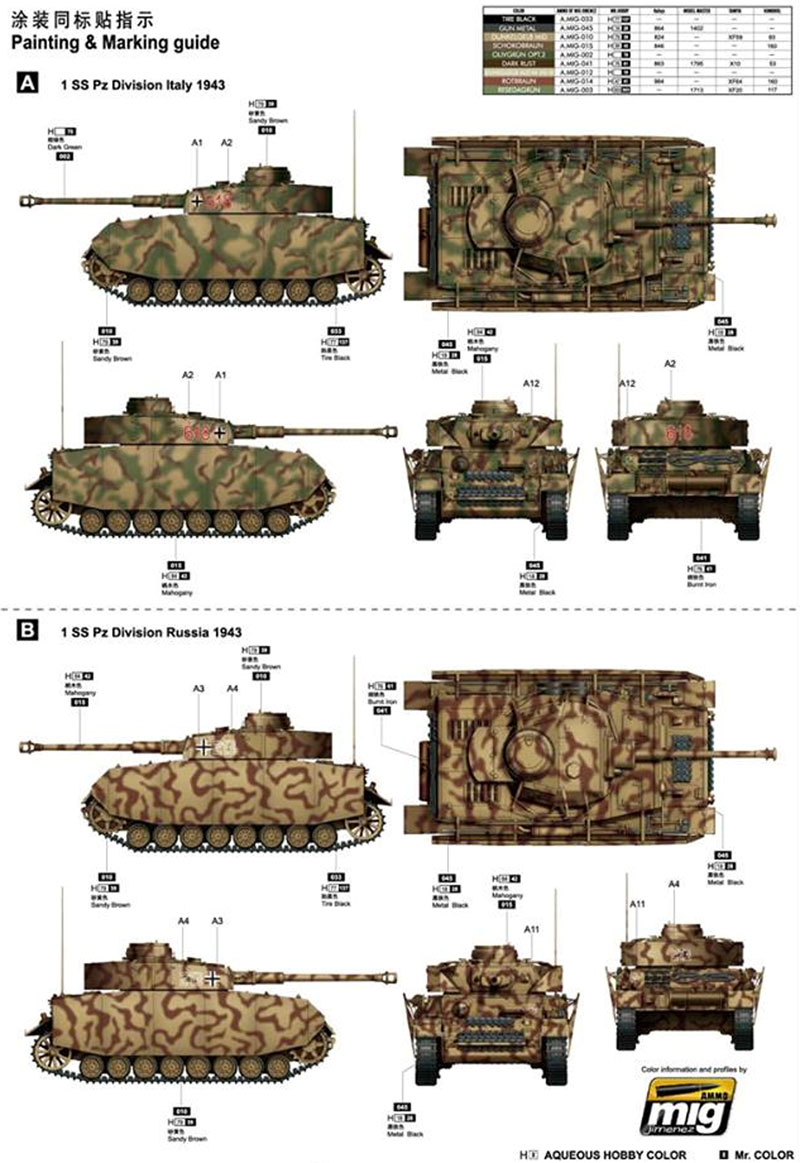

「ドイツ 4号戦車 H型 プラモデル (トランペッター 1/16 AFVシリーズ No.00920 )」です●第2次世界大戦時におけるドイツ軍の中戦車「4号戦車H型」を1/16スケールで再現したプラスチックモデル組立キット ●車体前面装甲を1枚の装甲板とし、側面にエアフィルターを装備、そしてシュルツェンを装着した「4号戦車H型」の「中期型」を再現しています ●「4号戦車」シリーズの事実上の最終進化形となる「4号戦車H型」を再現、平面を基調としたデザインに側面を覆うシュルツェンを取り付けた、近代における騎士とも言うべき勇壮なスタイルを再現した内容となっています 【 「ドイツ 4号戦車 H型」のキット内容について 】●ドイツ軍の中戦車「4号戦車H型」を再現したプラスチックモデル組立キットです ●細やかな造りとシュルツェンなどの装備により、ドイツ戦車のうち一番の情報量を持つ「4号戦車H型」のフォルムとディテールをビッグスケールの大きさを活かした高い解像度で再現した内容となっています ●キットを構成するパーツ数は2000点以上になり、AFVモデルとしては極めて多いパーツ数となっていますが、1/35スケールではディテールアップの際にオーバースケール気味となっていた車外装備品の固定具を1パーツという最小パーツ数で再現、また複雑な構造のシュルツェン架も1パーツずつで再現しており、パーツの細分化を抑えています ●もっとも、足周りを中心にパーツ数は多く、基本工作としての作業量も多いため、上級者がじっくりと時間を掛けて取り組むようなキット内容となっています ●エンジン、トランスミッション、最終減速器などの動力伝達装置をはじめ、主砲の砲尾、砲弾の弾薬架、無線機、各座席、視察装置など細部に渡り「4号戦車H型」の内部構造も再現、狭い車内に多くの装備が詰まった様子と、武装強化により最小限のスペースしか確保できていない状態を模型として把握、そして楽しむことができます ●「4号戦車H型」は、「砲塔」「車体上部」「前面パネル」「後部パネル」「車体下部」、左右の「フェンダー」の6ブロックで構成しています 【 砲 塔 】 ●面構成の「4号戦車」の砲塔形状を再現、天板部のボルト穴や各装甲板の接合部などをモールドで再現しています ●「48口径 75mm戦車砲 KwK40」の砲身は、プラパーツと金属製砲身の2種をセット、選択して使用します ・ プラパーツの砲身は左右に分割したパーツで再現 ・ マズルブレーキは、前後方向に3分割したパーツ構成となっており、内部中央部の仕切り板をパーツ化し、内部構造も再現しています ・ 防盾は、装甲スリーブも含めて4パーツで構成 ・ 防盾の同軸機銃口は貫通した状態で開口、「MG34機関銃」を差し込んで同軸機銃を再現します ・ 防盾は、完成後も上下可動とすることができます ●砲塔の基本躯体は、上部、底部、前部のパネル3パーツにて構成 ・ 前面のクラッペは別パーツ化しており、開閉状態を選択可能、内側の防弾ガラスをクリアパーツで再現しています ・ 側面ハッチ上部の雨樋は一体成型のパーツで再現 ・ 側面ハッチは別パーツ化、開閉状態を選択することができます ・ 側面ハッチの防弾ガラスはクリアパーツとなります ・ ゲベックカステンは、バスタブ状に一体成型となった下部パーツに天板と蓋を取り付けて作製します ・ ベンチレーターは3層で再現、内部のファンも別パーツ化して再現しています ・ 砲塔は車体上にのせて置く方式で、固定用のツメなどはありません ●車長キューポラは、3層のパーツで構成、視察部の装甲カバーは別パーツ化しています ・ 車長ハッチは別パーツ化しており、開閉状態を選択できます ・ 視察装置のはクリアパーツで再現 ・ キューポラ内側のパッドは個別にパーツ化、支柱も含めて一体成型のパーツで再現しています ・ キューポラ下部の装甲リングも一体成型のパーツで再現、車長用の指針はエッチングパーツで再現しています ・ 対空機銃架と装備する「MG34機関銃」が付属、機関銃は車載型と通常型とを選択できます ●砲塔シュルツェンは、各パネルごとに分割したパーツ構成となっています ・ 側面ハッチ部のシュルツェンは、開いた状態を再現するための1枚ずつに分割したパーツと、閉じた状態を再現するための2枚が一体成型となっているパーツの2種をセット、開閉状態を選択して使用します ・ シュルツェン架は個別に1本ずつパーツ化、台座を含めた一体成型のパーツで再現しています ●砲塔内部を再現、以下のパーツで構成しています ・ 砲塔バスケット ・ 砲尾 ・ 照準器 ・ 防危板 ・ 薬莢受け ・ 即応弾薬架 ・ 機銃 ・ ベンチレーター ・ 各座席 ・ 砲塔旋回装置 ・ 砲手用の方位盤 など 【 前部パネル 】 ●車体前部パネルは一体成型のパーツで再現 ・ ブレーキ点検ハッチは別パーツ化しており、開閉状態を選択することができます ・ 予備履帯の固定具は個別にパーツ化 【 車体上部 】 ●面で構成した車体上部形状とレイアウトを再現、天板部のボルト穴や溶接跡をモールドで再現しています ●車体上部は、一体成型の本体部分に前面パネル、後部パネルを取り付けて作製します ・ 操縦手ハッチ、無線手ハッチ、そしてエンジン点検ハッチは別パーツ化しており、開閉状態を選択することができます ・ 操縦手の視察装置は2パーツで再現、装甲バイザーは任意の位置で固定することができます ・ 操縦手の視察装置防弾ガラスの内側はクリアパーツで再現しています ・ 前方機銃のマウントは、ボールマウントと装甲カバーの2パーツで構成 ・ 前方機銃は、内側から「MG34機関銃」を差し込んで再現します ・ エアフィルターは上下に分割したエアフィルター本体に前後の固定部を取り付けて作製します ・ 後部の吸気グリルは3パーツで構成、吸気口カバーは4枚が連なった状態で1パーツで再現しています ・ 後部牽引ワイヤーはアイの部分がプラパーツ、ワイヤー本体は付属の銅製ワイヤーを使用します ●車体シュルツェンは、1枚ずつに分割したパーツ構成となっており、1枚ずつをシュルツェン架に貼り付けて作製します ・ シュルツェン架はフレームとステーとで構成 ・ ステーは1パーツで再現、車体へと接着し、これにフレームを取り付けます 【 フェンダー 】 ●ドット状の滑り止めパターンを記した「4号戦車」のフェンダーを再現、内側の構造も再現しています ●フェンダーは、フェンダー本体と後部のマッドフラップの2パーツで構成 ・ フェンダー前部内側のディテールはモールドで再現しています ・ マッドフラップの固定バネを再現するための金属製スプリングが付属しています ・ フェンダー側面のシュルツェン固定具は各1パーツで再現 ・ 車間表示灯は、フラップの部分をエッチングパーツで再現、開閉状態を選択することができます ・ ボッシュライトは前後に分割したパーツで再現、固定バンドはエッチングパーツで再現しています ●車載工具類は、固定具が付いていない状態でパーツ化しています ・ 固定具は、固定用の蝶ネジを含めて1パーツで再現、蝶ネジの穴を開口しています ・ 固定クランプは、エッチングパーツで再現しており、3パーツで構成 【 後部パネル 】 ●後部パネルは、平面上となったパネル本体にフレームを取り付けて作製します ・ 誘導輪基部は6パーツで構成 ・ 牽引装置は、ピントルが付いたタイプを再現、5パーツで再現しています ・ 予備エンジンの排気管は前後に分割したパーツで再現、先端部は別パーツです ・ 排気管は、排気管本体と固定バンド部とに分割したパーツ構成で、5パーツで再現しています ・ 車体上部と車体下部とを接続するプレートは1パーツで再現、固定ボルトをモールドで再現しています 【 車体下部 】 ●車体下部は、バスタブ式に一体成型となったパーツで再現、これに前部パネル及び後部パネルを取り付けて作製します ・ 転輪は、ホイール部分、ゴムの部分、ハブキャップとに分割しており、ゴムの部分もプラパーツです ・ ボギー式サスペンションは、1ユニットが8パーツ、転輪を含めると22パーツで構成しています(全8ユニット) ・ 起動輪は前後に分割したパーツで再現 ・ 誘導輪は鋳造タイプとパイプタイプとが付属、選択して使用します ・ ダンパーは各3パーツで再現 【 履 帯 】 ●履帯は、1枚ずつに分割した連結可動式履帯が付属しています ・ 履帯は、履帯ピンの部分が貫通した状態で開口しており、これに履帯ピンパーツを差し込んで繋いで作製します ●車体内部を再現しており、以下のパーツで構成しています ・ 最終減速器 ・ トランスミッション ・ トランスミッション通気管 ・ クラッチ板 ・ メーターパネル(メーターを再現するデカールが付属) ・ 操行レバー ・ ペダル類 ・ 操縦席 ・ 変速レバー ・ 前方機銃マウント ・ 無線機(ステーはエッチングパーツ) ・ 無線手席 ・ 変圧器 ・ 戦闘室床面 ・ バッテリー ・ ドライブシャフト ・ 砲弾弾薬架 ・ 隔壁 ・ スポンソンのラック(エッチングパーツ) ・ 砲弾(×84 底部はエッチングパーツ) ・ エンジン ・ 補助エンジン ・ ラジエター ・ エンジン冷却装置 など ●車長キューポラの視察装置、視察口の防弾ガラスなどを再現したクリアパーツが付属 ●車載工具の固定クランプ、砲弾の底部、スポンソンのラック、無線機のフレームなどを再現するエッチングパーツが付属しています ●ドイツ軍の戦闘車両は1943年8月から1944年9月までの間、対磁気地雷用のツィンメリットコーティングを施しており、コーティングをエポキシパテで再現するための ・ ローラー ×1 ・ スタンプ ×1 が付属しています(両方ともプラパーツです)  【 「4号戦車 H型」の塗装とマーキング 】 ●「4号戦車 H型」のマーキングとして、ドイツ軍仕様となる4種類の塗装例がカラー塗装図に記載されています ・ SS第1戦車師団 (イタリア / 1943年) ・ SS第1戦車師団 (ロシア / 1943年) ・ SS第12戦車師団 (1945年) ・ Windhund (Normand / 1943年) ●カラー塗装図に記載された塗装例に基づく、国籍マーク、車体番号、消火器のマーク、砲弾の弾種表示などを再現したデカールが付属しています ●「ドイツ 4号戦車 H型」の完成時のサイズ ・ 全長 : 438mm ・ 全幅 : 207mm ●パーツ数:2000点以上 【 「ドイツ 4号戦車 H型」のパッケージ内容 】・ 4号戦車H型(中期型) ×1 ・ 金属製砲身 ×1 ・ エッチングシート ×7 ・ 金属製スプリング ×4 ・ 銅製ワイヤー ×1 ・ デカールシート ×2 ・ ツィンメリットコーティング用の治具 ×2 ・ 組立て説明書 ×1 ・ カラー塗装図 ×1 ●2015年 完全新金型 ---------------------------------------------------- 【 「ドイツ 4号戦車 H型」のワンポイント 】●本キットは、上記にも記載したように膨大なパーツ数を持つビックアイテムですが、これは「4号戦車」の車輌自体に情報量が多く、かつ足周りを中心とした細かな構造や内部までも再現しているためです ●このようなパーツ数の多さでも、タミヤ社製キットなどでしたらパーツ同士の合いの良さからそれ程には大変ではないのですが、本キットではタミヤまでのレベルには達しておらず、接着前の仮組みや調整などを必要とします ●ただ、如何にもドイツ戦車らしい雰囲気を持つ「4号戦車」をビックスケールで満喫したいというユーザーにとって、「究極の4号戦車H型」への挑戦としての格好のキットでもあります ●本キットは決して組みやすいものではなく、「気軽に4号戦車」を楽しめる内容となっていませんが、ドイツ戦車ファンにとって見逃せないアイテムでもあります ●じっくりと取り組んで頂き、ビックスケールの戦車モデルならではの迫力ある姿を楽しんで下さい ●ちなみに、モデルアート社刊「モデルアート 2015年3月号」に、本キットのレビュー作例の記事が掲載されています 【 「4号戦車H型」について 】●1935年、ドイツは再軍備化を開始、それまで水面下で進められていた戦車開発は本格的な開発へと移行します ●この戦車開発にあたっては、「1号戦車」~「4号戦車」という4種の戦車に区分が行われ、「4号戦車」は他の戦車を支援するために、車格が大きく、24口径という短砲身ながらも75mm口径という大きな主砲を搭載していました ●戦車部隊の主力となる「3号戦車」が最新式の懸架装置となるトーションバーサスペンションを採用したのに対して、「4号戦車」は従来のタイプとなるボギー式サスペンションを採用、地形への追従能力は「3号戦車」が勝りましたが、「4号戦車」は高い信頼性を持ち、これは大戦を通じて高い評価を得ています ●「3号戦車」の生産が遅延したため、大戦初期のポーランド戦やフランス戦などでは「2号戦車」や「4号戦車」、そして「38(t)戦車」がその穴埋めとして活躍、その後生産数の伸びから「3号戦車」の数が揃い、1941年の独ソ戦ではほぼドイツ軍が想定した戦車戦力で挑むことができました ●しかし、独ソ戦が始まると、ソ連軍の新鋭戦車となる「T-34」や「KV-1」に対してドイツ戦車部隊は苦戦、特に傾斜装甲で身を固め、強力な76mm砲を装備した「T-34」はドイツ軍戦車よりも進んだ設計思想により、ドイツ軍戦車を一気に旧式化してしまいました ●ドイツ軍では、「3号戦車」の性能向上を図り事態を打開しようとしますが、主砲を長砲身となる「60口径 50mm戦車砲KwK39」へと換装したタイプが登場しても劣勢は変わりませんでした ●「60口径 50mm戦車砲KwK39」よりも強力な威力を持つ「43口径 75mm戦車砲KwK40」の搭載を計画しましたが、車格の小さな「3号戦車」への搭載は難しく、その代替として「4号戦車」に同砲を搭載することが決定、「4号戦車G型」として具現化します ●一方で、このことは従来支援戦車という役割を持っていた「4号戦車」は主力戦車へと役割が変わったことを意味しており、「4号戦車」の生産数は一気に跳ね上がることになりました ●「4号戦車G型」は、1942年3月から生産を開始、その生産の途中で主砲を48口径に延長、装甲の強化、対戦車ライフルへの対抗策などとしてシュルツェンを装備するなど、適時改良を施して性能を向上、更なる進化形として1943年4月に登場したのが「4号戦車H型」です ・ 「4号戦車H型」では、「4号戦車G型」の車体前部の装甲が追加装甲による2重構造だったものを1枚物へと変更、これにより防御力が向上しています(ただし、「初期型」では「4号戦車G型」と同じ構造) ・ 「4号戦車G型」との最大の相違点が変速機を新型へと変更したことで、これにより起動輪内側のデファレンシャルカバーの形状が変化しました ・ また、「4号戦車H型」の生産途中でも更なる改良を施しており、操縦手と前方機銃手の視察クラッペの廃止、上部転輪を鋼製タイプへと変更、対空機銃架の増設などが行われています ●この「4号戦車H型」は、「A型」から「J型」まで続く「4号戦車」シリーズの進化の頂点に立つ存在で、その車格と基本設計の枠内における限度一杯までの性能を持っていました ・ 「4号戦車H型」に続く「4号戦車J型」は戦時簡易型とも言うべきタイプで、性能には大きな変化はありませんが、砲塔旋回用の補助エンジンを撤去するなど各部を簡素化しています ●「4号戦車H型」は、大戦中期から後期におけるドイツ軍の主力戦車として活躍、装甲貫通能力に優れた主砲と最大装甲80mmという防御力によ各戦線で奮闘しています ●大戦後期になるとドイツ軍は新型の中戦車「パンター」の戦線への本格的な投入を行うようになりますが、生産コストが高いことから常に供給不足という状況となり、「4号戦車H型」や「4号戦車J型」はその穴を埋めるべく、怒涛のように押し寄せる連合軍戦車相手に苦しくも粘り強い戦い振りを展開したのです

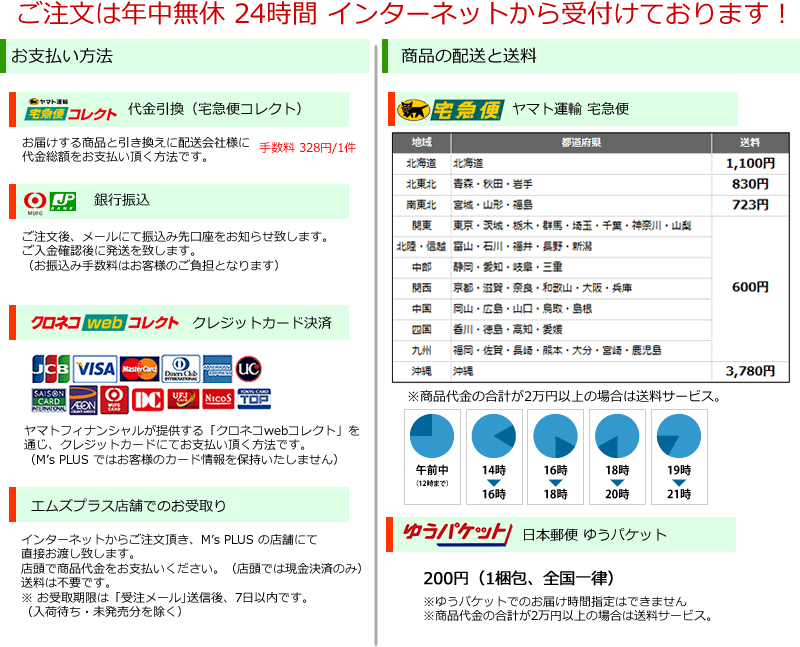

通販のご利用方法の詳しくは、コチラより「ご利用ガイド」 関連商品

|

|

|||||||||||||||