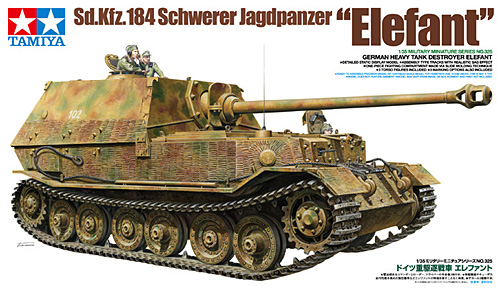

ドイツ 重駆逐戦車 エレファント (プラモデル)タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325 スケール:1/35

|

||||||||||||

「ドイツ 重駆逐戦車 エレファント プラモデル (タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325 )」です●第2次世界大戦時おけるドイツ軍の「Sd.Kfz.184 重駆逐戦車 エレファント」を1/35スケールで再現したプラスチックモデル組立キット。 ●「ヤークトタイガー」の登場まで世界最強を誇った「Sd.Kfz.184 重駆逐戦車 エレファント」を再現、後部に戦闘室を持ち、切り立った装甲板で構成された、そびえ立つような迫力在るフォルムが表現されています。 【 ドイツ 重駆逐戦車 エレファント プラモデル (タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325) について 】●1941年5月、ドイツ軍はこれまでの戦いでの戦訓から、従来の「1号戦車」~「4号戦車」とは全く異なる重戦車の開発を「ヘンシェル」社と「ポルシェ」社に命じます。 ・ この2社が選択されたのは、戦前から重戦車の試作開発が行われていたためでした。 ●これを受けて両社は新型重戦車を開発、「ヘンシェル」社の試作車輌は「VK45.01(H)」、「ポルシェ」社の試作車輌は「VK45.01(P)」と呼ばれました。 ●「VK45.01(P)」の最大の特徴は、エンジンとモーターとを併用したハイブリッド式の動力装置を持つことで、エンジンによる発電によりモーターを動かし、そのモーターの動力で起動輪を駆動する方式でした。 ●このシステムは、当時はこのような大重量、大出力に十分に対応できるトランスミッションの開発能力に乏しく、トランスミッション無しで速度を増減できるようにしたものです。 ●この「VK45.01(P)」は、「ポルシェ」社を率いる「フェルディナント・ポルシェ博士」と「ヒトラー」との親密な関係から新型重戦車の本命とされ、制式採用の前から車体部分が90両分先行生産されました。 ●しかし、制式採用への試験である「VK45.01(H)」と「VK45.01(P)」との比較テストの結果、「VK45.01(P)」はハイブリッド式動力装置の不具合が発生して不採用が決定、「VK45.01(H)」が新型重戦車「タイガー 1」として選択されることになります。 ●「VK45.01(P)」の不採用により、早まって生産されてしまった車体の有効活用が計画され、駆逐戦車として転用することとし、動力装置などの配置を大幅に変更、戦闘室を後部に設けるというレイアウトが採用されました。 ●主砲には、破格の威力を誇る「71口径 88mm対戦車砲 PaK43/2」(「71口径 88mm対戦車砲 PaK43」の車載改良型)を搭載、装甲も前面が200mm、側面も80mmという極めて強固な装甲を装備することになりました。 ●また、駆逐戦車への改造にあたり、動力装置への改良も行われ、「VK45.01(P)」のテスト時よりも駆動系、足周りの改善が図られています ●この駆逐戦車は前述の「フェルディナント・ポルシェ博士」の名前を採って「フェルディナント」と名が付けられました。 ●この先行製造分となる90両の「フェルディナント」は、「第653・第654重戦車駆逐大隊」へと集中配備され、1943年7月の「クルスク戦」で初陣を飾ります。 ●同戦において「フェルディナント」は、その能力を発揮してアウトレンジでソ連軍の戦車を撃破、その強力な装甲は幾重にも構築された対戦車砲陣地にも十分耐え、「フェルディナント」という名前はソ連軍対戦車砲兵、戦車兵にとって恐怖の的となりました。 ●ただ、この「クルスク戦」は事前から攻勢の概要がソ連軍側に漏れており、十分な準備期間もあって強固な防衛陣地が構築され、「フェルディナント」の活躍にも関わらずドイツ軍は目的を達成できずに終わります。 ●また、「フェルディナント」はその無敵さから、ソ連軍は履帯部分を中心に攻撃を行うようになり擱座車輌が続出、大重量による回収不能によりその装備数は半減してしまいました。 ●これにより、「フェルディナント」は「第653重戦車駆逐大隊」に集約され、東部戦線において苦しい後退戦を展開、ソ連軍に打撃を与えながら、後退を続けます。 ●同車は、これまでの戦訓から、改修作業が行われることとなり、1943年12月には残存する全車がオーストリアの工場へと移動し、徹底したオーバーホールと改修工事が行われました。 ●この改修作業では、前方機銃、車長キューポラの追加、新型履帯への変更、エンジンデッキの吸気グリルの形状変更などが実施されました。 ●併せて、同時期のドイツ軍戦闘車両に塗布された対吸着地雷用のツィンメリットコーティングも施工され、兵士の手が届く上限部分まで、同コーティングが塗られています。 ●この改修により同車は「エレファント」と名称が変更されます。 ●1944年1月、イタリアのアンツィオに連合軍が上陸を開始、改修工事を完了した11両により「第653重駆逐戦車大隊 第1中隊」が編成され、連合軍のアンツィオ海岸堡に対する攻撃作戦に参加します。 ●同戦において「エレファント」はその能力を発揮、連合軍を恐怖に陥れましたが、冬季での長雨による地面の軟弱化、そして晴れ間が広がると連合軍の航空機が上空を支配し、同車は1両づつ脱落して行く結果となりました。 ●また、山岳地が多くを占めるイタリア戦線においては「エレファント」の真価を発揮することは困難で、起伏の激しい地域での移動は足周りへの負担も多く、残存した車輌は同戦線を離脱、帰還した車輌と人員は後述する他の中隊へと合流します。 ●一方、「エレファント」への改修を待っていた第「653重駆逐大隊」の「第2・第3中隊」は、改修工事終了後の1944年4月に東部戦線に投入されます。 ●東部戦線において同車はソ連軍相手に奮闘し、多くの敵戦車を撃破しますが、この地においてもロシア特有の軟弱な地面に苦しめられます。 ・ 当時の記録を見る限り、直接戦闘における損失率よりも、回収不能によって放棄、自爆される車輌の割合の方が多かったようです。 ●1944年7月におけるソ連軍の大攻勢「バグラチオン作戦」においても「エレファント」は奮戦、ソ連軍に多大な損害を与えますが、後退戦においては回収できなくなる車輌も多く、1個中隊分の車輌を残すのみとなりました。 ●このことから、残存車輌は「第653重駆逐戦車大隊 第2中隊」へと集約され、「第1・第3中隊」は「ヤークトタイガー」への改編のために本国へと帰還、その後この「第2中隊」は「第614重戦車駆逐中隊」へと名前が変更されます。 ●この「第614重戦車駆逐中隊」の「エレファント」は、卓越した戦闘能力によりその後のソ連軍の攻勢への火消しとして使用され、徐々に消耗しながらも戦闘を継続します。 ●同中隊は、ドイツの敗戦が迫る1945年4月22日においても4両の稼動の「エレファント」を保有し、この残存車輌を持って「ベルリン攻防戦」に参加、その最後の2両は、5月1日にベルリンで連合軍によって捕獲されています。 ●従来の定説による「エレファント」は、欠陥戦車である「VK45.01(P)」をベースとしたため、駆動系が脆弱で、歩兵の肉薄攻撃にも弱い(特に「フェルディナント」)というイメージが付き纏いますが、最近になって判明した事実では、そのような顕著な欠点は指摘されておらず、連合軍相手に多大な戦果を挙げたことが分かってきました。 ●特に、同車と対峙した期間の長いソ連軍においては、その無敵さを強烈に印象付け、前線の将兵からは「強力な突撃砲、駆逐戦車」を意味する慣用句として「フェルディナント」という言葉が頻繁に使われたのです。  【 ドイツ 重駆逐戦車 エレファント プラモデル (タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325) プラモデルの内容 】●このドイツ軍の重駆逐戦車「エレファント」を再現したプラスチックモデル組立てキットです。 ●重駆逐戦車「エレファント」をシャープかつ豊かに再現、アバディーン戦車博物館で実車取材に基づき、重装甲ならではの各装甲板の表面の荒れ、迫力さを印象付ける大型の尖頭ボルト、逆に華奢な構造のフェンダーなどの形状及び同車が持つ魅力をタミヤならではの造形力とタッチにより再現した内容となっています。 ●同社MMシリーズとして、過度にディテールを追求するのではなく、実車のポイントとディテールをしっかりと押さえながらもパーツ数は控えめで、タミヤらしいパーツ同士の合いの良さにより組み易さが考慮されています。 ●また、実車の特徴となるなだらかなラインを持つ履帯も、プラの一部連結式による表現力の良さを活かしながらも、連結式による組み難さが極力排除されており、実感高い「エレファント」の姿を気軽に作製することができ、ビギナーからベテランモデラーまで広く戦車模型が持つ楽しさと魅力とを感じることができる内容となっています。 ●そして、実感高い乗員のフィギュアが付属、如何にも装甲車輌に乗っているという緊迫感漂う造形により、車輌とフィギュアとが織り成す世界を楽しむことができるでしょう。  ●「エレファント」は、「戦闘室」「車体」「左右フェンダー」の4ブロックで構成されています。 ●「71口径 88mm対戦車砲 PaK43/2」砲身は、マズルブレーキ、砲身本体とで分割され、それぞれが左右分割式となっています。 ・ マズルブレーキ内部の仕切りが別パーツで再現。 ●防盾は、本体1パーツ、中央のボルト止め部分4パーツの合計5パーツで構成。 ・ 実車の構造である上下分割式が表現されています。 ・ 砲身(防盾)は、マウント部分に装着させるポリキャップにより、上下左右に可動します。 ●戦闘室は一体成型となっており、後部の脱出ハッチ、排莢ハッチは別パーツです。 ・ 表面上の圧延鋼板の荒れ、装甲板の切断面、溶接跡などが再現 ・ 後部のペリスコープ用の小ハッチは別パーツです ・ 装填手ハッチは別パーツで、開閉状態が選択できます ・ 戦闘室前面に取り付けられた雨樋は別パーツです ・ 上部の照準器は別パーツで、スライド金型により先端のレンズ部分がモールドにて再現 ・ 戦闘室の各面には、コーティングの上限ラインが薄っすらとモールドされています(塗装によって隠れる程のモールドです) ●車長キューポラは上下分割式で、下部部分は戦闘室に一体成型されています。 ・ 周囲のペリスコープは、下部部分に一体成型 ・ 車長ハッチは別パーツで、開閉状態が選択できます ●車体は、側面部分が一体成型された車体下部パーツに、各パネルを貼り合せる構成となっています。 ・ 車体前側面には閉塞された視察口が再現 ・ 操縦席前面パネルは、前方機銃の張り出し部分が一体成型されています ・ 前方機銃はマウント部が別パーツで、上下左右に可動します ・ 前方機銃の銃口部分はスライド式金型により開口処理されています ・ 後部の排熱口カバーは4パーツで構成 ●操縦手ハッチ、前方機銃手ハッチは、車体部分とは別パーツです。 ・ ハッチ裏側のディテールも再現、操縦手ハッチにはペリスコープが一体成型されています ・ 操縦手ハッチ上部のペリスコープガードがパーツ化 ●車体後部に装備されるジャッキは5パーツで構成、先端部の爪、接地部などが表現されています。 ●各サスペンションユニットは3パーツで構成されています(全6ユニット)。 ●起動輪、誘導輪、転輪は左右分割式で、内蔵させるポリキャップにより可動します。 ●履帯は、プラパーツによる一部連結式履帯が付属しています。 ・ 上下の直線部は繋がった状態、前後の曲線部は1枚ずつが分割されたパーツとなっています ・ 「エレファント」の履帯の特徴である「薄さ」が再現されています ・ 上下の繋がった状態のパーツは6分割式となっており、「エレファント」特有の緩やかな弛みも再現 ●フェンダーは、前後方向に4分割式となっています。 ・ 後部のフェンダー支持架は、フェンダーに一体成型、前部の支持架は別パーツです ・ フェンダー表面には滑り止めパターンが細かく表現されています ●牽引ワイヤーは、先端のアイの部分がプラパーツ、ワイヤー本体は付属の糸を使用します。 ・ アイの部分は「エレファント」に装備された固有のタイプを再現しています ■戦車兵のフィギュアが3体付属しています ●フィギュアは、動く車輌上において、緊張感を持ちながらハッチ上から身を出しているシーンが表現されています。 ・ フィギュアは、操縦手、車長、装填手の各1体となっています ・ 3体共に半身像です ●フィギュアのポーズについて。 ・ 車長のフィギュアは、身を屈めるようにハッチから上半身を出し、片手でヘッドフォンを押さえているポーズ ・ 装填手のフィギュアは、両手で体を支えるようにしてハッチから身を出しているポーズです ・ 操縦手のフィギュアは、ハッチから顔を出しているポーズとなっています ●服装は、車長、装填手のフィギュアが戦車服(「パンツァージャケット」)、操縦手のフィギュアは作業服を着用、車長は略帽、装填手と操縦手は規格帽を被っています。 ●服の皺の表現は、スケールに沿ったものとなっており、服の縫い目や徽章類などのディテールはシャープな彫刻でモールドされています。 ●フィギュアは、頭部、胴体、両腕のパーツ構成です。 ・ 規格帽は別パーツとなっています 【 ドイツ 重駆逐戦車 エレファント プラモデル (タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325) の塗装・マーキングについて 】●実車の解説と塗装例が記載されているカラーのリーフレットが付属 ●「エレファント」のマーキングとして、ドイツ軍仕様となる3種類の塗装例がリーフレットに記載されています ・ ドイツ国防軍 第653重戦車駆逐大隊 第1中隊 102号車 (イタリア / 1944年5月) ・ ドイツ国防軍 第653重戦車駆逐大隊 第3中隊 332号車 (東部戦線 / 1944年夏) ・ ドイツ国防軍 第653重戦車駆逐大隊 第2中隊 232号車 (東部戦線 / 1944年初夏) ●カラーリーフレットの塗装例に基づく、国籍マーク、部隊エンブレム、車体番号などを再現したデカールが付属しています。  ●2012年 完全新金型 --------------------------------------------------- 【 ドイツ 重駆逐戦車 エレファント プラモデル (タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.325) 製作のワンポイント 】●「Sd.Kfz.184 重駆逐戦車 エレファント」の車両は、「全て」に車体上に凸凹のツィメリットコーティングが施されていますが、本キットパーツにはこの凸凹は再現は再現されていません。 (この反面、「Sd.Kfz.184 フェルディナント」の車両には、「全て」ツィメリットコーティングは実施されていません) ●このツィメリットコーティング作業は、大戦中期以降のドイツ戦車作成の際、必ずつきまとう手間のかかる作業なのですが、この手間隙を軽減し手軽にツィメリットコーティングを再現できるツールとしてタミヤ社から「ドイツ 重駆逐戦車 エレファント コーティング シートセット」が発売されています。 ●また、昔を知るモデラーさんならこの「ツィメリットコーティング」は、ラッカー系のパテ「タミヤパテ (ベーシックタイプ)」で行う方法を知っていると思いますが、現在では「ポリエステルパテ」「エポキシパテ」を使い、「ドイツ戦車 コーティングブレードセット」「ツィンメリットコーティングローラー & スタンプ 5本セット」などの治具で目立てていく方法が一般的になっています。 ・ 「タミヤ ポリエステルパテ」などの「エポパテ」、「タミヤ エポキシ造形パテ (高密度タイプ)」などの「ポリパテ」どちらを使用するかは各個人の好みによるところになりますが、「ポリパテ」の方は手慣れてくれば短時間でツィメリットを再現することができる反面、凸凹をコントロールしずらい、「エポパテ」の方は凸凹をコントロールしやすくシャープに見せることができる反面、エポパテを薄く延ばす作業にかなりの時間を取られてしまいます。 (ポリパテでツィメリットコーティングを再現する過程は、タミヤさんのサイト「エレファント」に関するページ「ワンポイントテクニック!ツィメリットコーティングの再現 ポリエステルパテを使用する方法」の項目にその手順が掲載されています) ●さらに、「エレファント」のリベット周りなどには円形・放射状ににツィメリットをかたどったパターンも見られ、これも作業上の難関となります。 ・ 「ドイツ戦車 コーティングブレードセット」では刃の幅が長すぎて、なかなか上手にできない場合には、ケガキ針などでアタリをつけてから、ブレードの刃の一部を使い目立つように目立ててみるとよいでしょう。 ・ 車体側面などには「ポリパテ」を使用し、この円形の部分にだけ「エポパテ」や「ラッカーパテ」を使用してみるのも一つの方法です。 ●このツィメリットコーティング作業は、行う前につい躊躇してしまう心理的バリアーが高い作業なのですが、ドイツ戦車に作成する際には避けて通れない作業でもあります。 ●どうせ避けることができない作業なら、面倒と思い込むのではなく、時間がかかることを楽しむ気持ちでチャレンジしてみて下さい。

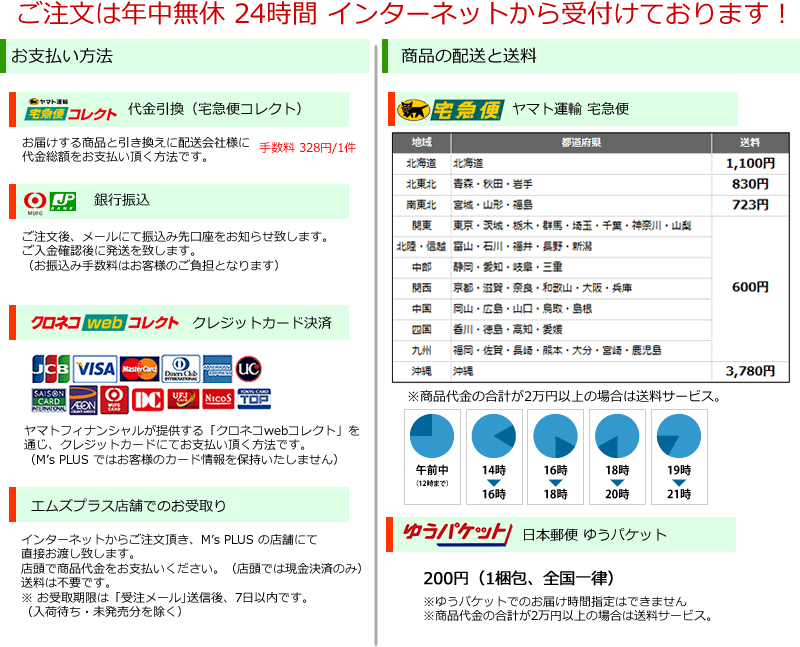

通販のご利用方法の詳しくは、コチラより「ご利用ガイド」 関連商品

|

|

|||||||||||