日本海軍 軽巡洋艦 天龍 スーパーディテール (プラモデル)ハセガワ 1/700 ウォーターラインシリーズ スーパーディテール No.30038 スケール:1/700

|

|||||

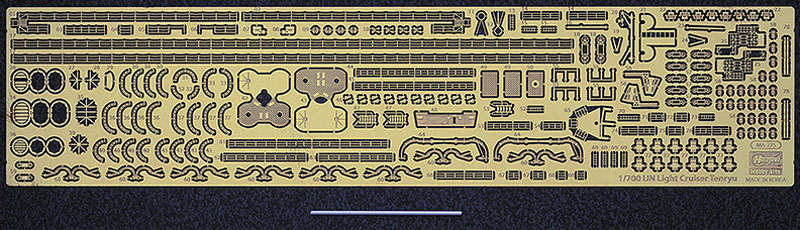

「日本海軍 軽巡洋艦 天龍 スーパーディテール プラモデル (ハセガワ 1/700 ウォーターラインシリーズ スーパーディテール No.30038 )」です●太平洋戦争時における日本海軍の軽巡洋艦「天龍(てんりゅう)」を1/700スケールで再現したプラスチックモデル組立キット ●日本海軍の近代的軽巡洋艦の雛形となった軽巡洋艦「天龍型」のネームシップ「天龍」を再現、排水量3,500t余りの小型船体の中央軸上に兵装を配置した、シンプルな姿を再現した内容となっています ●近代軽巡洋艦の黎明期に建造された「天龍型」の2隻は、「天龍」「龍田」とでは艦橋形状やリノリウムの張り方、装備する内火艇の種類などが異なっており、新資料に基づきこの相違点を再現しています ●ハセガワ社製「日本軽巡洋艦 天龍」に、本キット用として新規に作り起こしたエッチングパーツを追加したスーパーディテール版です 【 「日本海軍 軽巡洋艦 天龍 スーパーディテール」のキット内容について 】●日本海軍の軽巡洋艦「天龍」を再現したプラスチックモデル組立キットです ●従来のハセガワ社のウォーターラインシリーズのフォーマットに則りながら、マストや主砲、機銃などの細部は繊細な彫刻を施したパーツで再現、舷窓や扉などの船体上のディテールもスケール感に沿った微細なモールドで再現していますが、くっきりと輪郭が出るように成型されており、細部の再現を重視しながらも過度な演出によりスケール感を損なわぬような構成となっています ・ 静岡模型教材協同組合社製の「兵装セット」のランナーを使用することなく、機銃、内火艇も含めすべて新規金型で再現しています ●「天龍」は、1942年に対空兵装の増強が行われており、本キットは使用するパーツを選択することにより、太平洋戦争開戦時の状態と1942年7月以降の対空兵装増強時の姿とを選んで組み立てることができ、小粒な船体に兵装やディテールが詰まった姿を楽しむことができる内容となっています ●喫水線部分から上の部分を再現した洋上モデルです  ●「天龍」は、「船体」「上甲板」「艦橋などの上部構造物」「主砲などの艤装類」の各ブロックごとに分割した構成となっています ●各ブロックをそれぞれ個別に組み立てて、上甲板、構造物と艤装類を船体ブロックへと取り付けて完成させます ●船体は左右に分割したパーツで再現 ・ 舷側の舷窓、塵捨て管、舷外電路、錨などのディテールを微細な凹凸あるモールドで再現しています ・ 舷側の鋼板継ぎ目を繊細なモールドで再現 ・ 船体には歪みを防ぐ桁のパーツを挟み込んで組み立てます ・ 洋上モデルに欠かせない船体下を塞ぐ平らな船底パーツが付属、オモリの金属製バラストは付属していません ●上甲板は、錨鎖甲板、船首楼甲板、後部甲板の3パーツで構成 ・ 新資料に基づき「天龍」の横方向に張られたリノリウム押さえの形状を再現 (龍田は縦方向に張られています) ・ 甲板上には、主砲塔台座、リノリウム押さえ、爆雷軌条などの基本構造の他、リール、ボラード、アンカーチェーン、ケーブルホルダーなどの細かなディテールを微細な凹凸あるモールドで再現しています 「天龍」の艦上の構造物は下記のようなパーツで構成しています ●艦橋 ・ 「龍田」と異なる羅針艦橋の形状を再現しています ・ 艦橋は、上下の2ブロックで構成、上部ブロックは上下に分割したパーツで再現、下部ブロックは左右に分割したパーツで再現しています ・ トップの測距儀は別パーツ化して再現しています ・ 艦橋窓枠は、窓の部分を一段凹んだ状態で再現し立体感を演出しています ・ 艦橋窓枠を再現したデカールも付属、モールドによる再現とデカールによる再現を選択することができます ●メインマスト ・ メインマストは三脚檣型、トップは1本の単檣となっています ・ 三脚檣部分は前後に分割したパーツ構成で、上部の単檣とクロスツリー部はそれぞれ一体成型のパーツで再現しています ・ トップの単檣は、ヤードが2本となる太平洋戦争開戦時の状態のパーツと、ヤードを1本に減らし短縮した形状の1942年7月以降の状態のパーツの2種をセット、選択して使用します ・ マスト上に設置された「須式探照灯」は別パーツ化して再現しています ・ 「須式探照灯」は開戦時にはメインマスト上に装備、1942年の対空兵装強化時には第1煙突と第2煙突の中央へ移動しており、取り付け場所を変えることでこの違いを再現しています ・ また、探照灯は、従来の探照灯のみを再現したパーツではなく、台座の一部を含んでパーツ化しています ・ マスト中央部の見張り所が別パーツ化、見張り所の窓は付属のデカールで再現します ●煙突 ・ 煙突は左右に分割したパーツ構成で、トップは別パーツ化して再現しています ・ 「龍田」と異なり前後3本に分けて出す1番煙突の副管を再現、副管のトップは別パーツ化して再現しています ●後檣 ・ 後檣は単檣となっており、「龍田」と異なる形状を再現、一体成型のパーツとなっています ●中央構造物 ・ 中央構造物は、左右に分割したパーツ構成で、これに天板パーツを取り付けて作製します ・ 側面の扉、梯子などのディテールをモールドで再現 ・ 中央構造物に装備する、「須式探照灯」(×1)、「パラベーン」(×2)を別パーツ化しています (「須式探照灯」はマスト用と共用のパーツとなっています) ●後部構造物 ・ 後部構造物は、左右に分割したパーツ構成で、これに天板パーツを取り付けて作製します ・ 側面の扉、梯子などのディテールをモールドで再現 ・ 後部構造物に装備する、「探照灯」(×2種各1)、「方位測定器」(×1)を別パーツ化しています ・ 艦後部の探照灯は、開戦時には「須式探照灯」を装備していましたが、1942年の対空兵装強化時には「96式探照灯」へと換装されており、2種の探照灯パーツをセット、選択して使用します ●機銃座 ・ 船体中央部に装備された前後の機銃座は、一体成型のパーツで再現、機銃座の鋼板の縞目を繊細なモールドで再現しています ・ 船体後部の機銃座は、1942年の対空兵装強化時以降の姿を再現する場合に取り付けます ・ 機銃座に装備する、「13mm単装機銃」(×2)(太平洋戦争開戦時)、「25mm連装機銃」(×4)(1942年7月以降)を別パーツ化して再現 ●主砲塔部 「50口径 3年式 14cm単装砲」 ×4 ・ 主砲は、砲身と砲架が一体成型となったパーツに、シールドを再現したパーツを被せて作製します ●魚雷発射管 「53cm 3連装発射管」 ×2 ・ 魚雷発射管は一体成型のパーツで再現 ●高角砲 「40口径 3年式 8cm高角砲」 ×1 ・ 高角砲は一体成型のパーツで再現、仰角を付けた状態となります ●対空機銃 「13mm単装機銃」×2、もしくは「25mm連装機銃」 ×4 ・ 機銃は一体成型のパーツで再現 ●内火艇、カッター及びボートダビッド ・ 11m 内火艇 ×1 ・ 9m 内火艇 ×1 ・ 9m カッター ×2 ・ 6m 通船 ×1 ・ 「天龍」「龍田」では装備するダビッドが異なっており、「天龍」では「11m内火艇」のみ「ラジアル式ボートダビット」を用いて格納していました(ほかは「ラフィング式ボートダビット」で格納) ・ また、開戦時と1942年時では格納位置が微妙に変更されており、舷側パーツに空けられた穴を埋めることでこの変更に対応しています ●その他の艤装を再現したパーツとして ・ 菊花紋章 ・ 艦首、艦尾旗竿 ・ リール などをセットしています 【 付属しているエッチングパーツ 】 ●スーパーディテール版としてエッチングパーツが付属しています ●エッチングパーツで再現している主なディテールアップポイントは ・ 船体や上部構造物などの各部の手摺り (脚無しタイプ、一部弛み表現付き) ・ 錨見台 ・ 羅針艦橋窓枠及び天板 ・ 戦闘艦橋 ・ 方位測定器 ・ 煙突の雨水カバー金網 ・ 煙突の整風板 ・ 煙突の手摺り兼足掛け ・ 機銃のスポンソン ・ 機銃スポンソンの支柱 ・ 機銃弾薬箱 ・ 爆雷装填台 ・ 爆雷投下器 ・ ボートダビット ・ クレーン ・ 艦首、艦尾旗竿 ・ ラッタル ・ 梯子 ・ リール ・ 防水扉 など、となっています ●艦尾の軍艦旗(直線タイプとなびいている状態の2種)、艦橋窓枠、艦載艇の艦名表示などを再現したデカールが付属しています 【 「日本海軍 軽巡洋艦 天龍 スーパーディテール」のパッケージ内容 】・ 日本海軍 軽巡洋艦 天龍 ×1 ・ エッチングシート (真鍮製) ×1 ・ デカールシート ×1 ・ 組立て説明書 ×1 ●スポット生産品 【 「軽巡洋艦 天龍型」について 】●第1次世界大戦は様々な海戦から数多くの戦訓を生み出し、この戦訓に沿うことで艦艇の様式が大きく変わった時期でもありました ●巡洋艦には、全体を装甲で覆った主力艦となる装甲巡洋艦と、全体の装甲を省いて機関室などの重要区画の上部のみに装甲板を付けた防護巡洋艦という2種の艦が存在していましたが、第1次世界大戦以降、速力の遅い装甲巡洋艦は巡洋戦艦と、重巡洋艦に、防御力が弱い防護巡洋艦は一定の装甲を持つ軽巡洋艦へと進化しています ●日本海軍は、直接大きな海戦に参加することはありませんでしたが、戦勝国を中心に戦訓を学び、その戦訓を活かして新たなる艦の建造を進めました ●上記のように、それまでの防護巡洋艦はもはや時代遅れとなり、駆逐艦で編成される水雷戦隊の旗艦用に新たな艦種となる軽巡洋艦「天龍型」の建造が行われます ・ 「天龍型」では、当時の艦隊駆逐艦よりも2倍程度大きな船体に、駆逐艦の主砲よりも大きな14cm砲を搭載、この砲火力によって敵の駆逐艦に対して有利に戦うことができました ・ 水雷戦隊旗艦として、雷撃力も重視しており、3連装魚雷発射管を2基装備しています ●この「天龍型」は、欧米諸国での教導駆逐艦に相当する艦で、通常の教導駆逐艦よりも砲火力に勝る長所を持っていましたが、アメリカ海軍やイギリス海軍では軽巡洋艦としてより強力な艦の建造を進めており、砲火力も劣勢となるのは明らかとなりました ●このため、「天龍型」は2隻の建造で終了、後は「天龍型」よりも大型で砲の数も多い、5,500tクラスの軽巡洋艦の建造が行われています ●「天龍型」は2隻のみしか建造が行われませんでしたが、その様式は5,500tクラスの軽巡洋艦の雛形となり、日本海軍の軽巡洋艦の基礎を作ったのでした 【 「軽巡洋艦 天龍」について 】●軽巡洋艦「天龍」は「天龍型」の1番艦として、1919年に竣工しました ●直後に建造が行われた5,500tクラスの軽巡洋艦は逐次近代化改装が行われ、水雷戦隊旗艦としての性能を維持していましたが、「天龍型」の2隻は大きさが小さいことから大きな近代改装を受けることなく、竣工時に近い姿で太平洋戦争の開戦を迎えています ●戦争が開戦すると、「天龍」はウェーク島の攻略作戦に参加、砲撃により同島の砲台を一時無力化することに成功しますが、その後砲台と航空機による反撃を受け、駆逐艦2隻が戦没、「天龍」も損傷を受けてしまいます ●結局、ウェーク島の攻略は大きな増援を受けることで占領を果たすことができました ●その後、「天龍」はラバウルやニューギニア方面の攻略作戦に参加します ●1942年8月、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸を開始、トラック島に進出していた「第8艦隊」がガダルカナル島への突入を開始すると「天龍」はこれに随伴、夜戦において連合軍の艦隊に大きな損害を与えるという戦果を挙げることに成功します(第1次ソロモン海戦) ●日本海軍はガダルカナル島の陸軍部隊への輸送に重点を置くようになり、「天龍」も同島への輸送任務に従事、待ち伏せを行うアメリカ艦隊の間をすり抜けるようにして物資の輸送を行いました ●1942年10月、日本海軍はガダルカナル島のアメリカ軍の航空基地への砲撃を行うために戦艦「比叡」「霧島」を同島に突入させ、「天龍」はその護衛として行動を共にしました ●アメリカ海軍はこの艦隊を迎撃するために、強力な巡洋艦隊と戦艦を派遣、2夜に渡る戦闘(第3次ソロモン海戦)で、両軍に著しい損害が発生します ●「天龍」は無事にこの戦いを切り抜け、ラバウルへと帰還しました ●1942年12月、「天龍」は輸送船を護衛してマダンへの上陸作戦に参加、この作戦中にアメリカ潜水艦の攻撃を受けて魚雷を被雷、浸水によりその身を波間に消したのでした

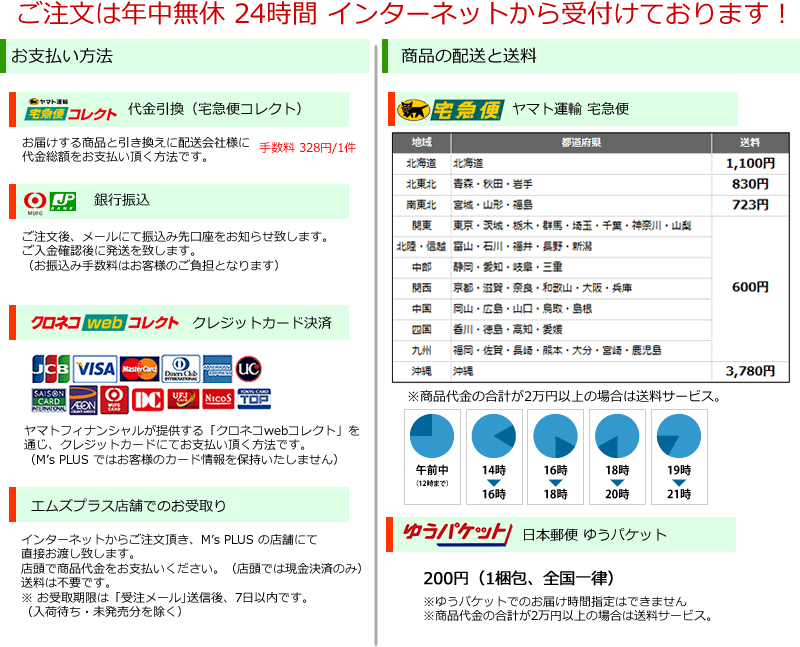

通販のご利用方法の詳しくは、コチラより「ご利用ガイド」 関連商品

|

|||||